トップページ > World View

触感を刺激する個性的なパッケージ

トランプ米大統領が輸入関税の引き上げ措置を発動し、世界各国はその対応に揺れている。相手国の関税率や非関税障壁を踏まえ、自国の関税を引き上げる「相互関税」で、日本には24%の追加関税が課された。即座に報復関税で対抗する国もあれば、様子見をする国もある。

まさに米国vs世界の貿易戦争の様相を呈するような状況で、IMF(国際通貨基金)元チーフエコノミストのケン・ロゴフ氏などは「彼はたった今、国際貿易システムに核爆弾を落とした」と表しているほどである。

石破茂総理はトランプ米大統領と電話で会談し、担当閣僚による関税措置に関する協議を継続することで合意を得たようだ。今後は担当閣僚間で、あらゆるレベルから関税措置の見直しが進められる。当然、相手国の強い意向もあり、協議は思うようには進展しまいが、対話の要諦はけして諦めない忍辱にある。

かつて国際間の競争は軍事的競争から政治的競争へ、政治的競争から経済的競争へ、そして経済的競争から人道的競争へと移っていくと見通した人もいたようだが、まさしく軍事から人道へと競争を昇華させる手法が対話であり、楽観主義は忍辱の真髄である。

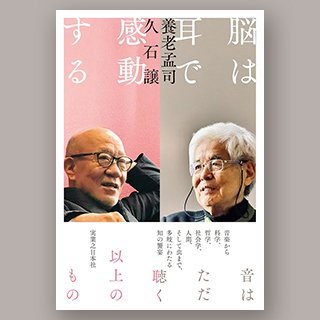

今回は、解剖学者の養老孟司氏と作曲家の久石譲氏の対話集「脳は耳で感動する」(実業之日本社)から、その二人の対話の一部を紹介したい。養老氏と久石氏の対話後の感想が、不思議に似通っていて面白い。

養老氏は「勉強になった上に、楽しい時間を過ごすことができた。読者が同じような時間を共有してくだされば、とても嬉しい」と、また久石氏は「『知る』ということの無上の喜びを知った。だからこの本の一番の読者は僕であり、多くの人たちとその喜びを共有できたらもっと嬉しい」と。

* * *

養老 現代人は全体的に感覚が鈍ってきていますが、五感のなかで今一番軽視されているのは「触覚」ですね。都市というのは、触ることを拒絶している傾向があってね。コンクリートの壁、触る気になりますか。

久石 まったくなりません。

養老 生コンの剝き出しの壁なんて耐えられないでしょう。それから、屋外の手すりを金属製にするなんていうのも、とんでもない話。陽が当たっているときに触ったら火傷しそうで、寒いときに触ったら手がくっついてしまう。手すりというのは人間が手で触るためのものなのに、安全性、耐久性だけでものをつくるとそういうことになる。

久石 屋内でも、階段の手すりみたいなものが、落ちないための機能性重視になっていて、触って心地良いという手すりが減って少なくなっていますね。

養老 触ることを拒否している構造ばかりのなかにいたら、ますます身体が置き去りにされる。現代文化はそうやってどんどん感覚から離れていく。僕は、人に合せた触覚の重視のためには「木の文化」の復権しかないと思っています。

久石 ああ、同感です。明治から昭和にかけて様々な建築設計を手掛けたウィリアム・メレル・ヴォーリズという建築家がいます。もともとはキリスト教布教のために日本にやってきたアメリカ人で、滋賀県で英語教師をしていたんですが、クビになった。

それから好きな建築を始めたのですが、プロとして正式な建築の勉強はしていなかったようですが、学校とか教会とかホテル、個人住宅などを次々と造るんです。メンソレータムの会社の創業メンバーの一人でもあって、実業家としての側面もあった人です。

そのヴォーリズの建築は完全な西洋建築なんですが、内部は木の素材をものすごく上手に使っているんです。階段の手すりなんか、子どもが滑り台としてすうっと降りたくなっちゃう。大人もずっと触っていたい。だから非常に人間的な感じがします。

今の建築には、そういうものが少なくなっていますね。やっぱり機能性中心になっているからでしょう。もっと木の文化の良さを見直してほしいと思います。

養老 建築基準法は見直さないといけないですね。基準は基準でいい、しかし例外を許さないといけない。鎌倉の建長寺が創建七百五十年記念で法堂を解体修理したんですが、結局、コンクリートを使いました。木で造ろうとすると、建築基準法が通らない―。

逆に、文化財として指定されている建物だと、今度は補修するときに日本産の同じ木を使いなさいというんだが、その木がないという状況になっている。だから、文化財のための森をつくりましょうという運動がある...。

久石 NHKの番組で京都の西本願寺、御影堂の改修工事の話を見たんですが、反りのある大屋根を支える梁に、曲がった木が使われているんですね。専門家によれば、曲がった木の方が年輪は複雑で強度があるらしいんですけど、そういう木を探してもってくるのに三年以上かかったとか。

養老 まさにそうなんですよ。

久石 あるいは、建造当時のような耐火性の高い土壁にするために、土を何年か寝かせる必要があるとか、とにかく当時の技術はすごいんです。僕たちは現代の技術の方が各段に進んでいるように普段思っていますが、実は昔の技術にかなわないんだなあと思いましたね。

養老 東京でいえば、皇居の石垣がそうです。あれ、今では積めないんです。何度も地震に遭っているにもかかわらず崩れてないんだけど、それがどうしてか未だに分からない。構造計算ってあるでしょう、かの有名な(笑)。あれができねえって。

石は一個一個形も違うしね。だから、今石垣造ろうとしても、国土交通省が許さないんですよ。計算の仕方が分からないから、崩れるか崩れないか分からないから。

久石 そんな理由で造れないんですか。

養老 バカな話でしょう(笑)。

久石 触覚の話が出ましたが、実は僕は「手触り」というのが、ものすごく気になるんです。買物に行っても、やたら何でも触ってしまうんですよ。服だったら必ず裏返して肌に当たる感触を確かめる。お店の人に嫌われているなぁと思いながら(笑)。

食べ物でも、とにかく触ってみる。触って初めてそれを自分が受け入れられるか、認識するという感じなんですね。すごい原始的かもしれないけど(笑)。

養老 よく分かります。

久石 ピアノでも指揮棒でもそうです。とくにピアノを弾くという行為は、完全に指先のタッチですから、自分にとってよいピアノはまず鍵盤のタッチのよさが目安になる。僕にとって触るということは非常に大事な感覚です。

養老 はい。

久石 質感ってすごく大事だと思うんです。よく「肌が合う」といいますよね。そのフィット感はものに対しても人に対してもあって、たとえば、それがブランド品の高級な服だったとしても、馴染めないものは馴染めない。あるいは、大変優秀な人だといって紹介されても、どうも波長が合わない人もいる。

もちろん仕事でつき合う相手とは、呼吸を合わせる努力をする。ただ、息は合わせられても、肌合いというのは合せられないでしょう。その人その人がもっているものだから。結局、感触というのは、そういう自分と対象との距離感を掴みとるためのメジャーみたいなものだという気がするんですよ。

養老 僕はよく「個性は身体にあるんだ」といっているんですが、そういうことですよ。感覚がどんどん麻痺していって身体が忘れられているのに、「個性を出したい」とか「私らしさ」がどうとかいってもダメなんです。

久石 個性は身体にあり...ですか。

養老 そう、身体は個性そのもの。だって親子であっても皮膚の移植すらできないんですからね。個性ということをいってわけの分からない自分探しをする前に、身体と感覚をもって見直せということです。

養老孟司(ようろう たけし)

1937年11月、鎌倉市生まれ。東京大学医学部卒、東京大学名誉教授。1989年に「からだの見方」でサントリー学芸賞を受賞。2003年の「バカの壁」は450万部を越えるベストセラーとなった。ほか著書には「唯脳論」「ヒトの壁」など多数。

久石 譲(ひさいし じょう)

1950年12月、長野県生まれ。本名は藤澤守。長野・須坂高等学校、国立音楽大学作曲科を卒業。在学中からミニマルミュージックに興味を持ち、現代音楽の作曲を始める。1981年に初のプロデュースアルバム「MKWAJU」を発表。「風の谷のナウシカ」を皮切りに、宮崎駿監督の長編アニメの音楽家として活躍し、「風立ちぬ」まで10作品の音楽を手がけた。また国際的に評価の高い映画作品の音楽を多数手がけ、紫綬褒章を受賞。